« En arrière comme en avant, il est désormais le maître des siècles s’il se veut enfin fixer au sommet ; mais il a la puissance d’arrêter le monde et n’a pas celle de s’arrêter : il ira jusqu’à ce qu’il ait conquis la dernière couronne qui donne du prix à toutes les autres, la couronne du malheur. »

Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe

« Son épée est le fléau de l’univers. » (Pouchkine parlant de Napoléon)

Napoléon ne pouvait voir plus beau spectacle. 600 000 hommes avançant en uniformes, fusils et baïonnettes à la main tel une rivière d’hommes et d’acier s’étirant à perte de vue. Depuis qu’il a franchi le Niémen, l’empereur est sur le qui-vive. Le fleuve lui a rappelé des souvenirs douloureux. Ce fut au milieu de celui-ci qu’Alexandre avait juré d’appliquer le blocus continental. Cinq années s’étaient passées depuis mais la blessure ne s’était jamais vraiment refermée.

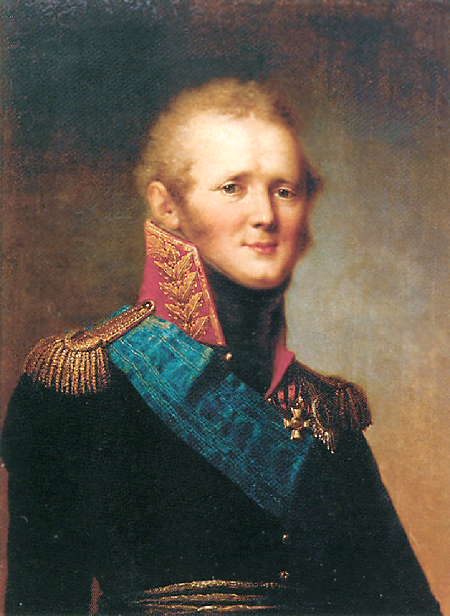

Par deux fois, à Tilsit et à Erfurt, le Tsar Alexandre s’était engagé à interdire l’importation de produits anglais conformément au décret signé à Berlin en 1806 par Bonaparte. Or, pas une seule fois, le Tsar n’avait tenu sa promesse. Napoléon étant convaincu que le seul moyen de vaincre l’Angleterre était de l’asphyxier économiquement, la trahison russe ne pouvait conduire selon lui qu’à la guerre. L’invasion de la Russie vise donc d’abord à fermer les ports russes aux navires anglais.

Mais l’explication économique ne saurait suffire. L’empereur est en réalité pris dans une fuite en avant de conquête perpétuelle. Etant persuadé que son pouvoir repose uniquement sur le prestige de ses victoires militaires, Napoléon est un ogre ayant toujours besoin de faire la guerre pour se rassasier. En entrant en Russie, l’empereur des français ne fait donc qu’accomplir une de ses passions : assouvir son désir infini de conquête.

Les germes du conflit franco-russe

Avant le XVIIIème siècle, la Russie n’a jamais été une préoccupation pour les français. Occupés à se libérer de la domination mongole, les russes n’avaient alors aucune ambition européenne. Ce fut à partir de Pierre Le Grand que la Russie mit en œuvre une véritable politique tournée vers l’Europe. Mais ce fut surtout sous le règne de Catherine II que St-Pétersbourg se transforma en une puissance européenne s’impliquant à la fois dans la guerre de sept ans et dans l’invasion de la Pologne.

Plus tard, la Révolution française créa en Russie une forme d’électrochoc. L’européanisation progressive de la Russie est alors devenue un danger pour les élites impériales de peur d’une contagion des idées révolutionnaires. Un puissant mouvement intellectuel vantant le particularisme russe se mit de fait à condamner tout importation de la culture française rejetant l’héritage des Lumières. Des penseurs contre-révolutionnaires comme Joseph De Maistre furent même accueillis en grande pompe au sein de la cour impériale.

En 1796, la mort de Catherine II mis fin au conflit franco-russe. Le Tsar Paul Ier décida en effet d’imposer la neutralité de son pays dans la guerre qui déchire l’Europe. Cependant, le 11 Mars 1801, Paul Ier est étranglé dans son palais et Alexandre est proclamé empereur. Ce dernier appuya l’Angleterre et l’Autriche contre Bonaparte après la rupture de la paix d’Amiens en 1803. L’exécution du duc d’Enghien quelques mois plus tard renforça un sentiment anti-français parmi les élites russes, sentiment déjà très puissant depuis 1789.

En 1805, les russes subissent une humiliation nationale à Austerlitz puis sont successivement battus à Eylau et à Friedland. C’est donc dans ce contexte de défaites militaires qu’Alexandre décida en 1807 de négocier avec l’empereur des Français. Cette rencontre, dite de Tilsit, fut l’un des grands succès de la diplomatie napoléonienne, la Russie acceptant l’application du blocus continental en contrepartie d’un projet commun d’invasion de l’Empire Ottoman. Pourtant, cet accord ne fut jamais appliqué. A Paris, Napoléon prit la décision de recréer un état polonais, le Duché de Varsovie, sous son influence sur un territoire revendiqué par les Russes.

Pour ces derniers, la Pologne est plus qu’un territoire, c’est la voie d’accès vers l’Europe. En contrôlant la Pologne, la Russie se place donc incontestablement dans la famille des puissances européennes. A l’inverse, exclure toute influence russe en Pologne est considéré par le Tsar comme une manière de l’évincer des affaires européennes. « Me voilà renvoyé au fond de mes forêts » aurait-il dit peu après Tilsit. On peut comprendre dès lors pourquoi la Russie refuse d’appliquer le blocus continental.

En 1808, les tensions étaient déjà montées d’un cran entre les deux pays. Ce ne fut que de justesse et au prix de l’habileté diplomatique de Talleyrand et de Nesslrode qu’un accord a été trouvé à Erfurt pour renoncer au conflit. Depuis lors, les tensions n’avaient jamais cessé de monter jusqu’à ce mois de juin 1812. Bonaparte se montra néanmoins très prudent attendant de sécuriser son alliance autrichienne par son mariage avec l’archiduchesse Marie-Louise tandis qu’il promit à la Prusse une partie du territoire de la Russie.

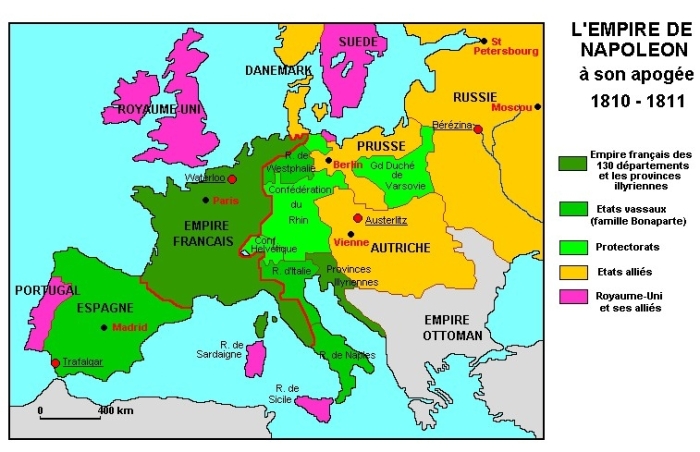

Napoléon entra donc en guerre avec l’appui de l’ensemble de l’Europe, à l’exception de l’Angleterre et de l’Espagne. La difficulté pour Napoléon a été de former une armée commune avec l’ensemble de ses nations. On l’appelait l’armée des « 20 nations » et fut la première armée européenne de l’histoire. L’armée française était en effet embourbée en Espagne et donc ne pouvait réaliser seule l’exploit d’envahir la Russie. Il y avait donc 270 000 soldats français, 20 000 prussiens, 30 000 autrichiens, 30 000 polonais, 80 000 allemands et 20 000 italiens. Pour Napoléon, cette diversité se révélera plus tard totalement désastreux en termes de cohérence militaire.

La campagne militaire

Le 23 juin 1812, Napoléon franchit le Niémen à la tête de 600 000 hommes, la plus grande armée de l’histoire. La veille, l’empereur haranguait ses soldats : « Soldats, la seconde guerre de Pologne est commencée ; la première s’est terminée à Tilsit ; la Russie est entraînée par la fatalité : ses destins doivent s’accomplir »*. Pourtant, au lieu de trouver l’armée russe en face de lui, Bonaparte entre dans un pays vide. Les habitants ont fui leurs maisons tandis que l’armée russe reste introuvable. La seule présence humaine fut celle d’un cosaque sur l’autre rive du Niémen.

Chateaubriand décrit d’ailleurs cette anecdote : « A la chute du jour suivant, quelques sapeurs passent le fleuve dans un bateau ; ils ne trouvent personne sur l’autre rive. Un officier de cosaques, commandant une patrouille, vient à eux et leur demande qui ils sont. « Français. -Pourquoi venez-vous en Russie ? -Pour vous faire la guerre. » Le cosaque disparaît dans les bois ; trois sapeurs tirent sur la forêt ; on ne leur répond point ; silence universel. »

Durant plusieurs semaines, l’armée de l’empereur ne rencontre aucun adversaire s’enfonçant profondément dans la plaine russe. Cette situation inquiète Napoléon. Avec une ligne de ravitaillement aussi étirée et des soldats fatigués par la marche, l’armée napoléonienne est vulnérable aux assauts de l’armée russe. Pour la première fois, l’empereur doute. Il se souvient des avertissements de Talleyrand et de Caulaincourt. « Je suis bon français ; je l’ai prouvé ; je le prouverai encore, lui avait dit ce dernier, en répétant que cette guerre est impolitique, dangereuse, qu’elle perdra l’armée, la France et l’empereur. » Talleyrand dira plus tard que la Russie fut « le commencement de la fin ».

Pourtant, l’Empereur ne les avait pas écoutés. Pire, les deux hommes s’étaient vus écartés, Talleyrand se voyant qualifié de « merde dans un bas de soie » puis se trouva surveillé par Savary, le nouveau ministre de l’intérieur.

Le 17 Août 1812, après deux mois de jeu à cache-cache entre Napoléon et Alexandre, l’armée russe est enfin en vue pour défendre Smolensk. Hélas pour Bonaparte, les soldats russes se retirent une nouvelle fois avant de livrer bataille. Smolensk est occupé mais Napoléon n’est pas rassuré. La Russie tardait à être vaincue tandis que l’été était sur le point de s’achever. L’Empereur lui-même envisageait de s’arrêter à Smolensk puis renonça. Comme l’affirme Chateaubriand : « Mais Bonaparte était entraîné ; il se délectait à contempler aux deux bouts de l’Europe les deux aurores qui éclairaient ses armées dans des plaines brûlantes et sur des plateaux glacés. »

Ce fut finalement le 7 Septembre 1812 à Borodino qu’eu lieu la bataille tant attendue. Se rapprochant inexorablement de Moscou, l’armée napoléonienne venait de traverser les terribles plaines marécageuses séparant Smolensk de Moscou. Le général en chef russe, Kutuzoff, proposa alors de créer une ligne fortifiée protégeant Moscou. Il rompit ainsi avec la stratégie de son prédécesseur, le général Barclay, pour qui la meilleure stratégie était de pratiquer la Terre brûlée et d’éviter à tout prix le combat avant l’hiver.

La bataille de Borodino, que les français appellent « bataille de la Moskova », fut l’une des plus grandes batailles de l’histoire militaire. « Allons ouvrir les portes de Moscou ! » s’écriait Bonaparte avant d’entamer l’affrontement. Dès les premières heures de la bataille, le combat vire à la boucherie. Les deux armées se neutralisent dans un flot ininterrompu de sang et de larmes. Finalement, l’armée de Napoléon prend le meilleur sur celle de Kutuzoff. Mais le prix de la victoire semble démesuré.

L’Empereur a perdu 80 000 hommes dans cette bataille dont 49 généraux. A la vue de ce triste spectacle, le comte de Ségur ne cachait pas son écœurement : « L’Empereur parcourut le champ de bataille. Jamais aucun ne fut d’un si horrible aspect. Tout y concourait : un ciel obscur, une pluie froide, un vent violent, des habitations en cendres, une plaine bouleversée, couverte de ruines et de débris ; à l’horizon, la triste et sombre verdure des arbres du Nord ; partout des soldats errants parmi des cadavres et cherchant des subsistances jusque dans les sacs de leurs compagnons morts ; d’horribles blessures, car les balles russes sont plus grosses que les nôtres ; des bivouacs silencieux ; plus de chants, points de récits : une morne taciturnité ».

En dépit de lourdes pertes, la bataille de Borodino permit à Napoléon d’entrevoir rapidement la prise de Moscou.

L’incendie de Moscou

Kutuzoff arriva à Moscou le 13 septembre à la tête d’une armée certes défaite mais repliée en bonne ordre. Le soir même, le conseil de guerre décida l’évacuation de la ville laissant une petite garnison sous le commandement de Rostopchine dont le seul objectif est de ralentir la progression de l’ennemie.

Le 14 Septembre, à deux heures de l’après-midi, Napoléon entre dans Moscou et visite en conquérant le Kremlin. Il est surpris. La ville est déserte, les rues sont abandonnées et toutes les fenêtres sont fermées. A deux heures du matin, le feu commence à ravager la ville. Les maisons étant pour la plupart en bois, l’incendie se répand comme une traînée de poudre touchant même le Kremlin. Rien n’arrête le feu qui déchaîné engloutit l’ensemble de la ville. « Des gorgones et des méduses, écrit Chateaubriand, la torche à la main, parcourent les carrefours livides de cet enfer ; d’autres attisent le feu avec des lances de bois goudronné. » La fumée rendait l’air irrespirable tandis que les cris des hommes brûlés devenaient aussi habituels que le chant des oiseaux. « Jamais, dira Napoléon, en dépit de la poésie, toutes les fictions de l’incendie de Troie n’égaleront la réalité de celui de Moscou. »

Du 14 au 20 Septembre, le feu détruit les neuf dixièmes de la ville. La responsabilité de l’incendie reste encore aujourd’hui sujette à caution. Chateaubriand est convaincu que ce fut Rostopchine seule qui a pris la décision sans en avertir ni Kutuzoff ni le Tsar. Il est clair que Rostopchine a ordonné la destruction de la ville mais aurait-il pu prendre à lui tout seul une décision aussi radicale ? Dans tous les cas, l’éphémère gouverneur de Moscou décida avant l’entrée des français de miner la ville et libéra les prisons pour entretenir le chaos. Dans une lettre, il assume ses choix : « Ici vous ne trouverez que des cendres ».

Une fois l’incendie éteint, Napoléon resta à Moscou dans l’attente d’une capitulation russe qui n’arriva jamais. Or, plus il attend, plus il sait que le froid va tomber sur la Russie piégeant son armée. Il n’a que des mauvais choix devant lui. Soit il fait de Moscou un camp retranché pour passer l’hiver, auquel cas il serait dans l’impossibilité de gouverner son empire du fait du manque de communication. Soit il marche vers Saint-Pétersbourg mais se serait prendre le risque de faire marcher son armée en plein hiver. Enfin, il pourrait décider la retraite avant que l’hiver ne tombe avec une armée russe à ses basques.

Ce fut cette dernière option qui fut choisie par l’Empereur. Il quitta Moscou le 18 Octobre mais il était déjà trop tard, bien trop tard.

La Bérézina et la désastreuse retraite de Russie

Napoléon retourna sur le chemin qu’il avait emprunté pour prendre Moscou. Toutes les villes étaient vides avec des habitations entièrement détruites par la Terre brûlée n’offrant aucun abri aux soldats lorsque l’Hiver tomba. Le 23 Octobre, Napoléon est encore confiant. Mortier a fait sauter le Kremlin et le climat n’est pas hostile. Tout se complique le 6 Novembre quand le thermomètre afficha dix-huit degrés au-dessous de zéro. Comme l’indique Chateaubriand : « Les soldats sans chaussures sentent leurs pieds mourir ; leurs doigts violâtres et roidis laissent échapper le mousquet dont le toucher brûle ; leurs cheveux se hérissent de givre, leurs barbes de leur haleine congelée ; leurs méchants habits deviennent une casaque de verglas. »

Les jours suivant sont pires encore. Les soldats meurent de froid tandis que les retardataires sont impitoyablement massacrés par des colonnes de cosaques. Dans Le médecin de campagne, Balzac fait parler le commandant Genestas : « C’était pendant la retraite de Moscou. Nous avions plus l’air d’un troupeau de bœufs harassés que d’une grande armée. » Les chevaux ne survivent également pas au froid tout comme les pièces d’artillerie qui gelés sont devenues inutilisables. Napoléon, lui-même, constatait le désastre : « Les soldats perdaient le courage et la raison, et tombaient dans la confusion. La circonstance la plus légère les alarmait. Quatre ou cinq hommes suffisaient pour jeter la frayeur dans tout un bataillon. […] D’autres se couchaient sur la terre, s’endormaient : un peu de sang sortait de leurs narines, et ils mouraient en dormant. »

Le moral des soldats déclinait encore davantage lorsqu’ils apprirent que l’Empereur les avait quittés pour revenir d’urgence à Paris. Un coup d’état venait de s’y produire mené par le général Malet. Ce dernier avait fait croire que l’Empereur était mort en Russie et tout le monde l’a cru. Le plus problématique pour Napoléon, c’est qu’à aucun moment le gouvernement n’a pensé au Roi de Rome, le fils de Bonaparte, pour stopper la conjuration alors même que cet enfant est l’héritier direct et légitime de l’empereur. Par la même, on s’aperçoit de toute la fragilité du régime napoléonien ne reposant in fine que sur la personnalité de l’Empereur.

Sur le chemin de Paris le 23 Novembre, Napoléon est bloqué devant la rivière glacée de la Bérézina. La grande armée y est alors réduite à l’état de spectres et est menacée d’anéantissement par deux armées russes qui l’encerclent. C’est grâce à l’exploit de sapeurs hollandais que Napoléon franchit la rivière le 26 Novembre. Les russes attaquent les ponts de fortune le 28. Si une partie importante de la Grande armée, ou ce qu’il en reste, a pu traverser la rivière avec l’Empereur, des dizaines de milliers d’hommes sont encore sur l’autres rives. Pendant toute la journée du 28, les maréchaux Oudinot et Ney sacrifient leurs hommes pour protéger les ponts. En sous-nombre, ils réussissent l’exploit de tenir les ponts jusqu’au matin du 29 et sauve Napoléon du désastre. A 9h, les ponts sont incendiés sur ordre de l’empereur. 10 000 retardataires n’ont pas pu traverser et sont capturés par les russes tout comme une quantité impressionnante de matériel.

Devant Vilnius le 5 Décembre, Bonaparte confia à Murat le commandement pour repartir au plus vite à Paris. Le 14 Décembre, Murat franchit le Niémen à la tête de 30 000 hommes alors qu’ils étaient 600 000 à avoir traversé ce fleuve en Juin. Arrivé à Gumbinnen, il dit aux officiers : « Il n’est plus possible de servir un insensé ; il n’y a plus de salut dans sa cause ; aucun prince de l’Europe ne croit plus à ses paroles ni à ses traités ».

Cette campagne de Russie fut donc un véritable désastre. La France y a perdu près de 200 000 de ses meilleurs soldats. Mais plus que tout, l’Empereur a perdu en Russie son aura et son prestige qui lui servaient de bouclier depuis la campagne d’Italie. Pour la première fois, la providence semblait échapper à Bonaparte et dans toute l’Europe les peuples se mirent à rêver à la fin imminente de son règne.

*Toutes les citations sont extraites des Mémoires d’Outre-tombe de Chateaubriand