« Les américains viennent de Mars, les européens de Vénus »

Robert Kagan, La puissance et la faiblesse (2003)

Certains livres méritent d’être relus tant ils s’appliquent parfaitement au contexte actuel. Quinze ans après sa sortie, La Puissance et la Faiblesse de Robert Kagan est incontestablement l’un d’entre eux. Décrivant les Etats-Unis comme « venant de Mars et les européens de Vénus », il pointait du doigt la différence fondamentale de vision du monde entre les deux rives de l’Atlantique, différence qui n’a guère disparu de nos jours.

Il écrivait ainsi en 2003 : « Les Etats-Unis recourent plus vite à la force et, par comparaison avec l’Europe, s’accommodent moins bien de la diplomatie. En général, les Américains considèrent que le monde est partagé entre le bien et le mal, entre les amis et les ennemis, alors que, pour les Européens, le tableau est plus complexe. […] Ils essaient d’influencer sur l’autre par des voies subtiles et indirectes. Ils tolèrent plus volontiers l’échec et se montrent plus patients quand les solutions tardent à venir. Face à un problème, ils sont en général plus favorables à une réaction pacifique et préfèrent la négociation, la diplomatie et la persuasion à la coercition. »

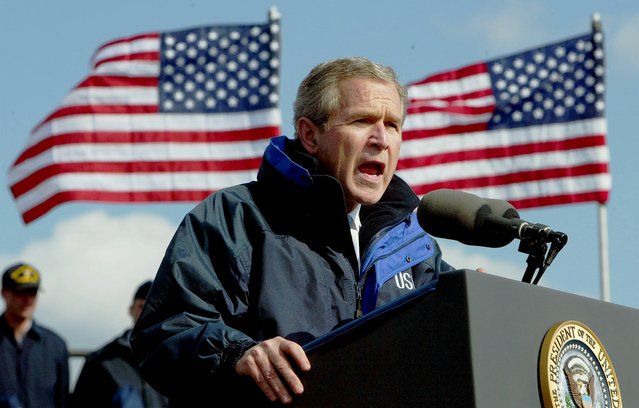

Ecrivez ces lignes aujourd’hui et vous retrouverez sensiblement les mêmes contradictions entre Washington et l’Europe. Trump méprise ainsi la diplomatie, n’hésitant pas à se retirer des accords multilatéraux de Paris (sur le climat) et de Vienne (sur le nucléaire iranien), et fonde sa politique extérieure sur une pure application des rapports de force. A l’inverse, les européens se sont faits les chantres d’un ordre multilatéral fondé sur le droit international.

Cette différence de philosophie internationale mérite donc plus que jamais que l’on s’y attarde si l’on veut comprendre la grande divergence actuelle entre les Etats-Unis de Trump et l’Europe des 27.

Une Amérique hobbesienne et une Europe Kantienne

L’immense intérêt de l’ouvrage de Kagan est de mettre fin au mythe de « l’Occident » pris comme un tout indivisible et de replacer à l’inverse les contradictions philosophiques fondamentales qui sous-tendent les politiques étrangères entre les deux rives de l’Atlantique. Pour lui, les Etats-Unis seraient ainsi par essence une puissance « hobbesienne » tandis que l’Europe céderait à l’idéalisme kantien.

Pour Hobbes, en effet, le monde se compose d’abord d’un « Etat de nature » dans lequel « l’homme est un loup pour l’homme ». Épris de considérations égoïstes et désireux de dominer l’autre, les hommes se retrouvent dans la crainte permanente quant à leur sécurité physique privilégiant dès lors une véritable soumission à un Etat, le Léviathan, qui leur apporte en contrepartie la paix et la prospérité.

Or, même si Hobbes n’a jamais écrit sur les relations internationales proprement dites, on peut considérer que l’image d’un état de nature chaotique et violent s’applique aussi aux relations entre peuples. Souhaitant se protéger, ces derniers ont eu historiquement tendance à se soumettre à un « Léviathan », c’est-à-dire à un empire ou à une puissance hégémonique. Les Etats-Unis ont joué ce rôle de garant des pays démocratiques contre l’URSS et continuent aujourd’hui à être le « Léviathan » des monarchies du Golfe dans cet Etat de nature qu’est le Moyen-Orient.

De plus, Hobbes montrait que l’Etat Léviathan avait tendance à être en constante expansion territoriale s’il voulait garantir au mieux la protection de ses sujets. En d’autres termes, la paix mondiale ne peut provenir que de l’empire ou de l’hégémonie d’une nation, cette dernière étant dans l’obligation d’imposer l’ordre et de mettre fin à l’Etat de nature.

En cela, les Etats-Unis sont l’incarnation même de cette puissance hégémonique hobbesienne. D’une part, ils sont convaincus d’être un pays élu par Dieu pour libérer le monde de la tyrannie et du chaos, soit en termes hobbesiens de jouer le rôle de Léviathan. D’autre part, ils conçoivent l’ordre international comme un clivage entre le monde libre protégé par l’hégémonie américaine et le monde non-libre, dont Washington a l’obligation morale de convertir aux principes démocratiques. C’est pourquoi, les Etats-Unis n’hésitent pas utiliser les contraintes militaires ou économiques pour atteindre cet objectif.

Au contraire, l’Europe est fondamentalement kantienne dans son approche des relations internationales. Pour Kant, s’inspirant de Hobbes, ces dernières sont d’abord régies par la loi du plus fort de l’Etat de nature. Mais dans son Projet de paix perpétuelle (1795), et contrairement au philosophe anglais, le père de l’Aufklärung refuse que la paix mondiale soit imposée par un Léviathan. Il prône plutôt une fédération mondiale d’Etats liés entre eux par des lois internationales et par le libre-échange. Il ajoute même que cette fédération ne peut pas s’étendre au moyen de la guerre car sinon la liberté cesserait d’exister. Au contraire, selon lui c’est l’attractivité d’une fédération en paix qui permettrait la globalisation de ce principe fédératif.

Il écrivait ainsi : « La possibilité de réaliser une telle fédération, qui peu à peu embrasserait tous les États, et qui les conduirait ainsi à une paix perpétuelle, peut être démontrée. Car si le bonheur voulait qu’un peuple aussi puissant qu’éclairé, pût se constituer en république (gouvernement qui, par sa nature, doit incliner à la paix perpétuelle), il y aurait dès lors un centre pour cette alliance fédérative ; d’autres États pourraient y adhérer pour garantir leur liberté d’après les principes du droit international, et cette alliance pourrait ainsi s’étendre insensiblement et indéfiniment ».

Kant avait donc établi en théorie ce que sera la construction européenne un siècle et demi plus tard.

Bien sûr, certains diront que cette distinction entre puissance hobbesienne et fédération kantienne n’est pas tout le temps exact. Certains démocrates sont ainsi plus proches de Kant que de Hobbes. De même, en Europe, la Grande-Bretagne et la France défendent des politiques de puissance hobbesienne. Mais ces exemples sont davantage l’exception que la règle. Les présidents démocrates ont ainsi conduit des politiques militaires musclées que ce soit au Vietnam, en Yougoslavie ou encore en Libye, loin de l’idéalisme kantien. De même, la France et le Royaume-Uni semblent s’aligner sur une politique multilatérale de respect des droits internationaux, bien que la tentation de la force n’ait jamais vraiment disparu.

L’un inspiré par Hobbes, l’autre par Kant, Washington et l’Europe n’envisagent pas les relations internationales avec les mêmes points de vue idéologiques. En matière d’intervention militaire, de multilatéralisme et de libre-échange, par exemple, les divergences sont en tout point frappantes.

Trois exemples concrets de divergence philosophique euro-américaine

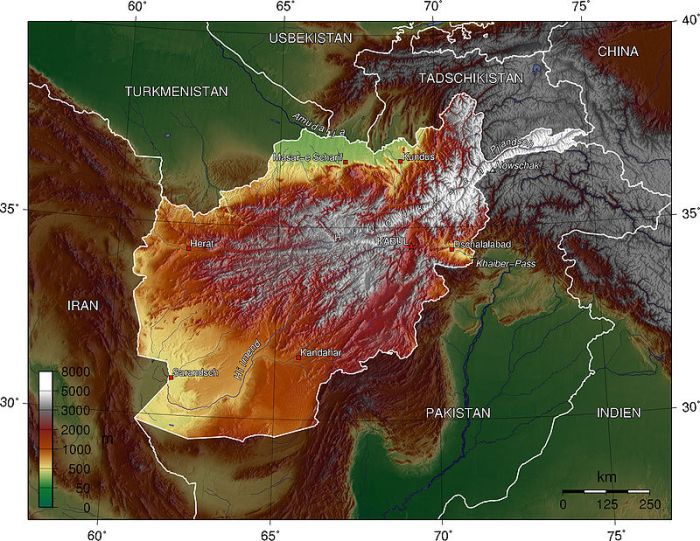

Pour ce qui est de l’intervention militaire, les Etats-Unis et l’Europe partagent des vues différentes, voire opposées, principalement dans la justification de la guerre. Comme nous l’avons vu, en tant que Léviathan hobbesien, les américains considèrent comme légitimes les interventions militaires visant à défendre la démocratie et les droits humains dans le monde, et ce, sans nécessiter le besoin de le justifier par le droit international. Le cas de l’Irak est évidemment emblématique de cette vision du monde mais auparavant les interventions en Somalie ou au Kosovo rentraient déjà dans ce cadre.

A l’inverse, les européens voient dans la guerre l’ultime recours une fois toutes les actions diplomatiques épuisées. Ils sont, de même, extrêmement sensibles à l’argument du droit international. Comme Kant l’avait montré, une fédération comme l’Europe a pour but de s’ériger en modèle pour la paix dans le monde. Les européens se voient d’ailleurs comme l’incarnation même, étant donné leur histoire, qu’il est possible de dépasser les velléités conflictuelles en vue de bâtir une ère de paix. Le discours de Dominique De Villepin à l’ONU en 2003 est typique de la philosophie kantienne de l’Europe. Or, en se pensant soi-même comme symbole de paix, les européens ne peuvent admettre une politique de puissance militaire sans se déjuger. C’est d’ailleurs pourquoi une Europe de la Défense ne pourrait être qu’exclusivement défensive, se limitant à la défense du territoire européen et non pas servir, comme on a tendance à le rêver à Paris, comme instrument de puissance hors d’Europe.

Le deuxième exemple de divergence grave entre américains et européens repose sur l’importance du multilatéralisme. Pour les américains, les institutions et accords multilatéraux ne sont que des outils à leur disposition pour favoriser l’expansion de l’Etat hobbesien à l’échelle du globe. Par exemple, l’entrée de la Chine à l’OMC en 2001 visait à contraindre Pékin à s’aligner sur les normes occidentales si bien que la libéralisation du marché chinois aurait dû favoriser l’essor de la démocratie. De même l’accord sur l’Iran, en plus de l’arrêt du programme nucléaire, avait pour objectif de renforcer, par la fin des sanctions commerciales, le développement d’une classe moyenne qui pousserait inévitablement les ayatollahs vers la sortie.

Mais dès lors que ces institutions multilatérales échouent à exporter la démocratie, comme dans le cas de la Chine ou de l’Iran, les américains préfèrent bien souvent négliger ces institutions et forcer seuls la décision diplomatique par une politique de rapport de forces comme sous les présidences Bush ou Trump. En fait, pour Washington, le multilatéralisme n’a d’utilité que dès lors qu’il renforce son hégémonie hobbesienne, sinon elle choisit l’unilatéralisme.

Pour l’Europe, à l’inverse, le multilatéralisme est le principe clé sur lequel elle repose. L’union Européenne est en tant que tel une institution multilatérale ce qui fait d’elle la défenseure la plus acharnée d’un tel ordre. Reprenant le rêve kantien, les européens voient dans ces institutions les premiers pas vers une fédération mondiale dont l’UE est censée montrer la voie. Les accords de paris puis sur l’Iran ont été ainsi perçus comme l’ébauche d’une telle fédération. On comprend dès lors le gouffre philosophique qui existe entre une Europe rêvant d’une fédération mondiale et les Etats-Unis convaincus de leur prééminence et de leur rôle providentiel. Les profondes divergences de vue quant au rôle de la Cour pénale internationale incarnent parfaitement cet état de fait.

Enfin, le libre-échange est devenu une pomme de discorde entre les deux alliés. Il est vrai que Trump, en mettant en œuvre une politique protectionniste, s’est détourné de la tradition ricardienne de la politique étrangère américaine. Néanmoins, il ne faudrait pas croire que le libre-échange ait la même signification des deux côtés de l’Atlantique. Ce point est d’ailleurs totalement sous-estimé mais il est pourtant crucial car il explique largement le tournant mercantiliste de Trump.

Pour les Etats-Unis, en effet, le libre-échange est un instrument utilisé en vue de satisfaire les intérêts économiques américains et exporter la démocratie par le marché dans un rôle purement hobbesien de Léviathan. Or, dès lors, qu’en Amérique, une partie importante de l’électorat perçoit le libre-échange comme une menace pour leur prospérité et que l’ouverture économique a échoué ces dernières années à étendre les principes démocratiques dans le monde, et même a favorisé la montée d’autocratie comme la Chine, l’ouverture des échanges a perdu beaucoup de son capital politique.

Au contraire, pour les européens, le libre-échange va bien au-delà des simples considérations économiques. Il est en fait vu comme l’instrument indispensable pour faire advenir la fédération mondiale d’Etats unis par la loi internationale et l’union économique comme Kant l’avait préconisé. En d’autres termes, alors qu’en Amérique le débat commercial reste subordonné à des considérations pragmatiques, l’Europe a adopté une vision parfaitement idéologique du libre-échange. C’est pourquoi, pour les européens, toute politique protectionniste, même à l’échelle européenne, est inconcevable car elle serait contraire à leurs propres principes philosophiques. Il n’est qu’à voir le zèle incroyable de la commission européenne pour signer des accords de libre-échange pour comprendre qu’à Bruxelles, cette politique n’a que peu à voir avec l’économie et beaucoup à voir avec la philosophie.

Comme Robert Kagan l’avait montré dans La Puissance et la Faiblesse, les Etats-Unis et l’Europe ont donc deux visions différentes des relations internationales. D’un côté, l’Amérique et son Etat souverain hobbesien. De l’autre, l’Europe et son rêve de fédération kantienne. D’un côté, un pays qui joue sur les rapports de force. De l’autre, une union qui les refuse catégoriquement. Tout, en fait, sépare les deux rives de l’Atlantique si l’on prend en compte leur rapport à la philosophie internationale. Les américains ne comprennent pas l’Europe et les européens ne comprennent pas l’Amérique. Et pourtant, ils sont tous deux alliés depuis plus d’un siècle. Comment expliquer dès lors la résilience d’une alliance entre ces deux partenaires si différents l’un de l’autre ?